[디지털투데이 백연식 기자] 방송통신위원회가 ▲디지털 이용자 보호 종합계획과 ▲디지털 서비스 피해구제 방안을 마련 중인 가운데, 그 일환으로 디지털 플랫폼 장애고지 시스템 구축을 검토하는 것으로 확인됐다. 디지털(온라인) 플랫폼이란 네이버, 카카오 등 포털 사업자, 넷플릭스 등 온라인동영상플랫폼(0TT) 등을 포괄적으로 지칭하는 용어다.

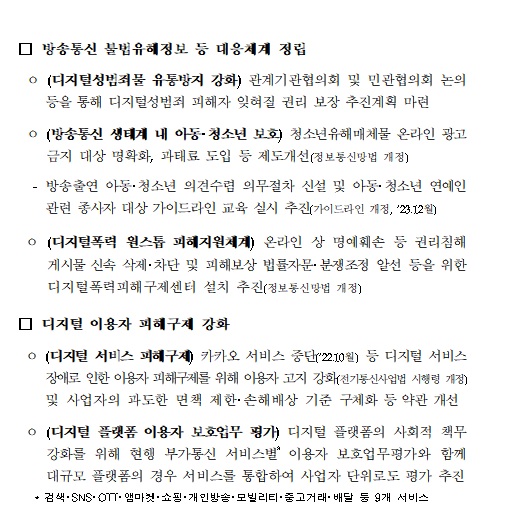

방통위는 또 ▲통신장애 고지 의무 강화(전기통신사업법 시행령 개정) ▲이용 약관 개선(약관 개선 권고) ▲ 손해배상 피해구제 개선 ▲집단분쟁 조정제도 도입 등을 제도 개선 방안으로 추진하고 있는 것으로 파악됐다. 방통위는 이미 업무보고를 통해 공개한 ▲디지털 플랫폼 이용자 보호업무 평가 및 ▲중장기적인 이용자 보호 종합 계획 방안도 검토 중이다.

13일 정부 당국 및 플랫폼 업계에 따르면 방통위는 디지털 이용자 보호 종합계획과 디지털 서비스 피해구제 방안을 추진 중이고, 핵심 사항으로 디지털 플랫폼 장애고지 시스템 구축을 검토하고 있다.

익명을 요구한 디지털 플랫폼 업계 관계자는 “디지털 플랫폼 장애고지 시스템 구축의 경우 방통위가 예산 문제 때문에 한국정보통신진흥협회(KAIT)에서 운영하는 스마트 초이스에 올릴 계획으로 알고 있다”고 말했다. 이어 “결국 디지털 이용자 보호 종합계획과 디지털 서비스 피해구제 방안의 경우 이용자 고지 강화, 약관 개선이 주요 쟁점인데, 피해 구제 분야는 법 개정 등이 쉽지 않다. 무료 서비스이기 때문”이라고 설명했다.

전기통신사업법 시행령 제37조의11(전기통신역무 제공 중단 사실 등의 고지)에 따르면 전기통신사업자는 전기통신역무의 제공이 중단된 경우 전기통신사업법 제33조 제2항에 따라 전기통신역무의 제공이 중단된 사실 및 그 원인, 대응조치 현황 및 관련 상담을 접수할 수 있는 연락처 등을 지체 없이 이용자에게 알려야 한다.

하지만 ▲전기통신설비의 교체나 서비스 개선을 위해 미리 고지한 범위에서 전기통신역무의 제공이 중단된 경우 ▲기간통신사업자의 전기통신회선설비 장애로 인해 부가통신역무의 제공이 중단된 경우 ▲전년도 전기통신역무 매출액이 100억원 미만인 자가 제공하는 부가통신역무 ▲전년도 말 기준 직전 3개월간 이용자 수가 일일평균 100만명 미만인 부가통신역무 ▲매월 또는 일정시기에 결제하는 이용요금 없이 이용자에게 제공되는 전기통신역무가 중단된 경우는 예외로 하고 있다.

현행법상 이 조항에 단 하나라도 해당될 경우 이용자 고지 의무가 면제 되는 것이다. 즉, 카카오의 경우 연 매출이 100억원을 넘고 이용자 수가 일일평균 100만명 이상이어도 카카오톡이 이용요금 없이 이용자에게 제공되기 때문에 전기통신역무 제공 중단 사실 등의 고지 의무가 법적으로 없다.

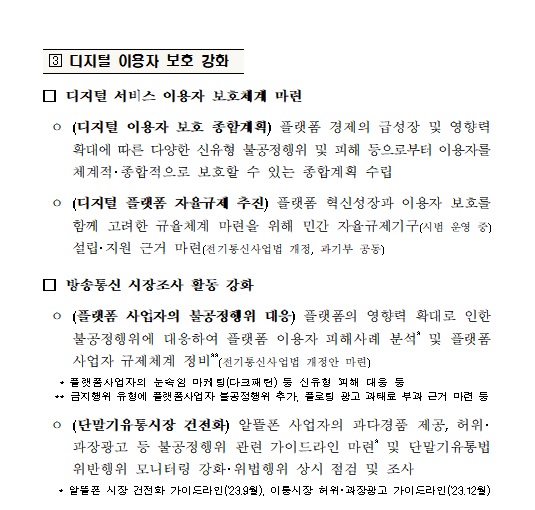

방통위는 대통령실과 국회 등에 제출한 업무보고를 통해 ▲디지털 이용자 보호 종합계획 ▲디지털 플랫폼 자율규제 추진 ▲디지털 서비스 피해구제 ▲디지털 플랫폼 이용자 보호업무 평가 등을 한다고 밝힌 바 있다.

디지털 이용자 보호 종합계획의 경우 플랫폼 경제의 급성장 및 영향력 확대에 따른 다양한 신유형 불공정행위 및 피해 등으로부터 이용자를 체계적‧종합적으로 보호할 수 있는 종합계획을 수립한다는 것이다. 디지털 플랫폼 자율규제 추진은 플랫폼 혁신성장과 이용자 보호를 함께 고려한 규율체계 마련을 위해 민간 자율규제기구(시범 운영 중) 설립‧지원 근거를 마련(전기통신사업법 개정, 과학기술정보통신부 공동)한다는 내용이다.

디지털 서비스 피해구제 방안은 카카오 서비스 중단(2022년 10월) 등 디지털 서비스 장애로 인한 이용자 피해구제를 위해 이용자 고지 강화(앞서 설명한 전기통신사업법 시행령 개정) 및 사업자의 과도한 면책 제한‧손해배상 기준 구체화 등 약관을 개선하겠다는 것이다. (관련기사/[단독] 방통위, 플랫폼 이용자 피해구제 강화 방안 내놓는다)

디지털 플랫폼 이용자 보호업무 평가는 디지털 플랫폼의 사회적 책무 강화를 위해 현행 부가통신 서비스별 이용자 보호업무평가와 함께 대규모 플랫폼의 경우 서비스를 통합해 사업자 단위로도 평가를 추진한다. 부가통신 서비스 종류는 ▲ 검색 ▲SNS ▲OTT ▲앱마켓 ▲쇼핑 ▲개인방송 ▲모빌리티 ▲중고거래 ▲배달 등 9개 서비스다.

이에 대해 방통위 이용자보호과 관계자는 “디지털 플랫폼 장애고지 시스템 구축의 경우 검토했던 여러 안 중의 하나는 맞다”며 “진행시키는 데 (예산 등 현재로써) 어려움이 있어 쉽지 않은 상황인 듯 하다”고 말했다.

SNS 기사보내기

관련기사

- [단독] 방통위, 시청각미디어서비스팀→미디어전략기획과...법제 주도권 본격화

- [단독] 방통위, 플랫폼 이용자 피해구제 강화 방안 내놓는다

- [단독] 과기정통부, 11월 '디지털 인프라 혁신 방안' 공개...공중전화 보편적역무 해제

- [단독] 11월 4일 방송·미디어법 정부 개편안 방향성 나온다

- [단독] 긴급상황 위치추적 사각지대 해소...방통위, 이전 출시 단말 확대 추진

- 배터리 화재 사전 탐지체제 의무화...디지털 서비스 안정성 대책 임박

- 'TV조선 재승인 의혹' 방통위 심사위원장 윤모 교수 구속

- 방통위 "작년 통신 분쟁 83% 해결…5G 관련분쟁 급증"

- 방통위, '2022년 통신분쟁조정사례집' 발간

- 방통위, 본인확인기관 지정 신청 4월 6~7일 접수

- 방통위, 올해 제2차 위치정보사업 등록신청 접수

- 방통위, 우수 지역·중소 방송프로그램 48편 제작 지원

- 방통위 14기 국민정책기자단, 발대식 갖고 활동 시작

- [단독] 공정위, 오픈마켓 자율규제 방안 발표...'상생·부담 완화' 핵심