코로나19로 성장하는 자동차 구독모델

아우디의 셀렉트(Select), BMW의 액세스(Access), 캐딜락의 북(Book), 볼보의 케어(Care), 재규어 랜드로버의 피보탈(Pivotal), 메르세데스 벤츠의 컬렉션(Collection), 포르쉐의 포르쉐 드라이브(Porsche Drive). 이들은 대표적인 모빌리티 구독 서비스다.

대부분 프리미엄카를 서비스한다는 공통점이 있지만 제한된 지역에서만 서비스를 제공하며 확장 속도가 매우 더딘 것도 특징이다. 현재 BMW는 미국 내쉬빌, 캐딜락은 뉴욕시, 메르세데스 벤츠는 애틀랜타, 내쉬빌, 필라델피아에서 서비스를 제공 중이다. 재규어 랜드로버도 영국에서만 제한적으로 서비스한다. 볼보는 서비스 초기 모든 판매 모델들을 대상으로 했으나 현재는 XC40 차종만 남긴 것으로 알려졌다.

코로나19 확산은 이런 자동차 구독모델 서비스를 일반 차량으로도 확대하고 있다. 올해 인도 최대 자동차 제조 업체인 마루티 스즈키(Maruti Suzuki)는 모빌리티 솔루션 업체인 오릭스(ORIX)와 함께 신차를 대상으로 구독모델 파일럿 서비스를 시작했다.

닛산은 일본 전역에서 클릭모비(ClickMobi), 도요타는 2019년 일본에서 시작한 킨토원(Kinto One) 서비스를 올해 유럽으로 확대했다. 볼보는 2025년까지 구독 서비스가 매출의 50%, 재규어 랜드로버는 미국과 유럽에서 10%를 차지할 것으로 예상하고 있다. 이런 점을 토대로 보면 완성차 업체의 구독모델 확대 전략은 한동안 지속될 것으로 보인다.

국내에서도 2018년 현대차 구독모델 셀렉션(Selection)이 코로나19를 기점으로 일일 신규 회원 수가 18배 증가한 것으로 나타났다. 1개월 단위로 차량을 구독하는 쏘카플랜 역시 코로나19 확산이 본격화한 지난 2~3월 평균 계약 건수가 지난해 12월~올해 1월 대비 91% 증가하는 등 국내에서도 구독모델은 새로운 자동차 선택 모드로 확산되고 있다.

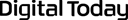

이유가 뭘까? 코로나19 여파로 완성차 판매가 감소하면서 관련 업계에선 구독모델을 새 판매 촉진 수단 가운데 하나로 판단하고 있는 듯하다.

코로나19 확산 전에도 완성차 업체들은 승차 공유와 카셰어링(차량 공유) 서비스 확대로 판매 감소를 경험했다. 승차공유와 카셰어링 업체에 투자한 후 자사 브랜드를 투입했던 전략들처럼 구독모델 확산도 탈출구의 일환으로 보고 있는 듯하다.

이들 기업은 번거로운 구매 프로세스(과정) 대신 간편한 앱 혹은 웹 기반 온라인 구독 프로세스를 제공해 이용자 편의성을 높였다고 강조한다. 구매 비용보다 저렴한 구독료, 차량 관리를 위한 시간과 비용을 절약할 수 있다는 장점도 내걸고 있다.

이밖에도 공유경제에 익숙하고 차량 소유를 기피했던 밀레니얼 세대가 경제적 여건 악화로 신차 구매를 부담스러워하고 코로나19 감염 우려로 대중교통 사용도 꺼리면서 구독경제가 확대되고 있는 것으로도 해석할 수 있다.

물론 구독경제는 완성차 업체들만의 리그는 아니다. 페어(Fair), 클루노(Cluno), 플렉스클럽(FlexClub), 인비고(Invygo), 비피(Bipi), 이브이지(EVezy), 드로버(Drover), 엘엠피 서브스크립션즈(LMP Subscriptions) 등 올해 컨설팅 업체 트랙슨(Tracxn)이 지목한 자동차 구독 유망 스타트업들도 가세한 모습이다.

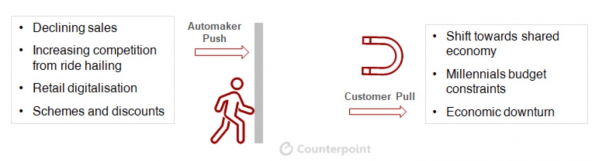

구독모델이 확대되면서 관련 기업들의 경계도 붕괴되고 있다. 지난 5월 코로나19 여파로 파산 보호 신청을 해 이목을 집중시켰던 미국 2위 렌터카 업체 허츠(Hertz)도 지난해 텍사스주 오스틴, 조지아주 애틀랜타에서 시작한 구독모델 서비스 마이카(My Car)를 미국 전역으로 확대했다.

구독료 599달러로 이코노미·컴팩트·중형 세단을 사용할 수 있는 티어(Tier) 1, 월 999달러로 대형세단·소형 SUV와 트럭을 사용할 수 있는 티어2, 월 1399달러로 고급 세단·일반 SUV·대형 트럭을 사용할 수 있는 티어3, 총 세 가지 등급으로 구성됐다. 구독료에는 자동차 유지보수, 책임보험, 긴급 출동 서비스가 포함됐다. 선택한 구독모델 등급 내에서 매달 차종을 2회 교체할 수 있다.

구독모델이 허츠를 생존 위기에서 구출할 가능성은 높지는 않아 보이기도 한다. 다만 완성차 업체, 스타트업, 카셰어링, 렌터카 업체들의 경쟁이 심화되고 소비자들의 관심도 과거보다 높아지면서 자동차 구독모델은 장기적으로 소유와 공유 사이에 존재하는 '다크호스'가 될 것으로 예상한다.

전기차 구독경제 레이스도 본격적으로 시작

최근 넥스트 테슬라 또는 샤오펑, 리오토와 함께 중국 전기차 3인방으로 불리는 전기차 제조 업체 니오(NIO)가 배터리 스왑 방식으로 관심을 받고 있다. 중국 주요 고속도로와 도시에 스왑 스테이션(배터리를 교환해주는 시설) 158개를 설치해 운영하고 있으며 스왑 120만회를 성공적으로 실시한 것으로도 나타났다.

스왑 시간은 약 6분이 걸린다. 완속 충전은 물론 급속 충전보다 더 짧은 시간이다. 중국 IT전문매체 테크노드가 상하이 소재 스왑 스테이션을 사용하는 이들을 대상으로 인터뷰한 결과, 피크 타임인 저녁엔 대기 시간이 20분 정도 있음에도 불구하고 충전보다 만족스럽다는 답변을 남긴 것으로 알려졌다.

니오의 주력 모델인 SUV ES6 구매 시 100kWh 배터리는 월 224달러, 70kWh 배터리는 월 148달러에 구독할 수도 있다. 이런 전기차 배터리 구독 서비스(BaaS, Battery as a Service)를 활용하면 배터리 가격 1만9365달러를 제외한 비용으로 자동차 구매가 가능하단 설명이다.

기존 충전 방식과는 달리 단거리 이동이 많은 운전자는 70kWh, 장거리 운전자는 100kWh를 선택적으로 구독할 수 있어 이동 패턴에 따라 비용을 절약할 수 있다. 또 모든 스테이션에서 스왑 서비스를 무료로 사용할 수 있어 이용자들의 반응도 충전 방식과 비교해 긍정적인 편이다.

니오의 배터리 스왑 방식 도입은 중국의 주거 환경과 환경 오염 문제와도 관련이 있다. 중국 주요 도시에는 개인용 주차 공간과 충전 시설이 부족할 뿐만 아니라 일부 오래되고 복잡한 주거 지역에서는 주차 공간과 전력 부족 문제로 가정용 충전기 설치가 엄격히 금지돼 있기 때문이다.

니오보다 먼저 배터리 스왑 방식을 도입한 기업은 북경자동차그룹(BAIC)이다. 중국은 2022년 베이징 동계 올림픽을 위해 기존 택시 5만대를 전기 택시로 교체하기 시작했고 북경자동차그룹은 원활한 전기택시 운영을 지원하기 위해 2016년부터 택시용 배터리 스왑 스테이션을 운영하고 있다.

지난 8월에는 중국 최초로 니오와 북경자동차그룹이 주도하는 배터리교체표준이 국가자동차표준기술위원회(National Technical Committee of Auto Standardization) 리뷰를 통과했다. 전체 자동차, 배터리 스왑시스템, 배터리 팩, 스왑 메커니즘, 스왑 인터페이스 등이 표준화 대상이다. 또 배터리 스왑 프로세스와 잠재적 고장 모드 분석, 배터리 스왑 모델 차량에 대한 일반 안전 요구사항, 차량 안전 요구 사항과 함께 시험 방법도 제안할 예정으로 알려졌다.

담당 부처인 중국산업정보기술부는 배터리 스왑 인프라 구축을 장려하고 있다. 배터리 스왑 시스템의 장점으로는 ▲자동차 구매 비용 감소, ▲충전보다 짧은 스왑 시간으로 편의성 향상, ▲배터리 운영사의 중앙 모니터링·유지관리를 통한 배터리 수명 연장 및 안전 향상, ▲충전 비용과 에너지 절감, ▲새로운 산업 창출 등을 언급했다.

세계 1위 자동차 업체로 2022년 27개 차종 라인업을 준비 중인 폭스바겐은 '위(We)'라는 자체 에코시스템 일환으로 충전 구독모델 '위차지(WeCharge)'를 첫 양산형 전기차 ID.3 출시에 맞춰 구축했다. 유럽 공공 충전소 15만 곳에서 이를 사용할 수 있는데 고속 충전이 가능한 아이오니티(IONITY)를 사용하기 위해서는 추가 비용을 지불해야 한다.

기본 요금이 없는 '위차지 프리(We Charge Free)'는 공공 충전소를 가끔 사용하는 운전자에게 적합한 모델로, 충전카드 1장으로 개별 충전 비용을 낼 수 있다. '위차지 고(We Charge Go)'의 경우엔 폭스바겐의 ID.3는 무료, 다른 모델 차량은 월 7.49 유로다. '위차지 플러스(We Charge Plus)'의 경우엔 ID.3는 월 9.99 유로, 다른 모델 차량은 17.49 유로를 지불하면 되는 식이다.

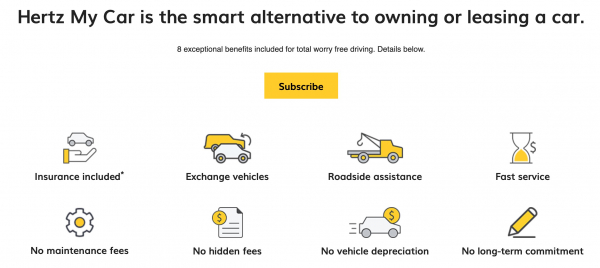

테슬라도 빼놓을 수 없다. 셀룰러 데이터를 통해 10달러, 국내에서는 월 7900원으로 내비게이션, 실시간 교통정보, 위성지도, 비디오와 음악 스트리밍, 인터넷 브라우저 서비스를 제공받는 프리미엄 커넥티비티(차와 바깥 세상을 네트워크를 통해 연결, connectivity) 서비스를 제공하고 있다.

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 3세대 오토파일럿 완전자율주행(Full Self-Driving) 기능도 구독 서비스 형태로 제공하겠다고 밝힌 바 있다. 하지만 그가 직접 구독보단 구매가 더 합리적이라고 언급하기도 했고 전기 자동차 전문 사이트 일렉트릭(electrik) 역시 월 구독료가 100달러를 넘을 것이라고 예측했다. 과거 언급 당시 7000달러 수준이었던 완전자율주행 기능이 현재 1만 달러인 것을 감안하면 서비스 출시 후 구독 비용은 100달러 보다 높아질 것으로 예상된다.

자동차 구독모델, 구독경제 새 카테고리로 자리잡나

현재까지도 구독경제에 대한 명확한 정의는 없지만 이는 기존의 소유(Ownership)에서 일회성 소비인 공유경제(Sharing), 소유와 공유의 중간 모델인 임시소유 혹은 멤버십(Temperory Ownership or Membership) 소비 형태라는 관점에서 해석할 수 있다.

자동차 업계에서의 구독경제는 코로나19 확산에 따라 다양한 제품과 서비스 구독경제를 경험한 세대를 중심으로 소비 패턴이 전환하는 과정으로 해석된다.

일회성 소비를 중심으로 과도한 시장 경쟁이 문제가 돼 왔던 공유경제 서비스와 달리, 구독경제 모델이라면 상대적으로 고정 이용자 확보가 용이해 안정적인 매출과 수익 확보에 유리한 측면이 있다.

공유경제가 공급자와 소비자를 중개하는 구조로 수수료가 발생했다면 구독경제 모델들은 공급자와 소비자가 직거래하는 구조로 수수료가 필요 없다. 이에 따라 상대적으로 저렴한 비용에 서비스 공급과 사용이 가능하다.

특히 승차공유와 같이 기존 기득권과 충돌 가능성이 없다는 점도 시장 진입에 유리한 장점으로 꼽힌다. 소비자 입장에서는 자동차 용도에 따라 다양한 모델로 교체 사용할 수 있다는 점도 공유 또는 소유와는 차별화된 경험이다.

구독경제의 확산은 전동 킥보드 업계에서도 나타나고 있다. 최근 보이(VOI), 뉴론 모빌리티(Neuron Mobility), 헬비즈(Helbiz)는 각각 영국 브링험, 호주 캔버라, 이태리 로마에서 월 단위 구독 모델을 출시했다.

보이의 경우를 보면 월 구독료 40 유로로 매일 최대 30분 이용이 가능하다. 유럽 주요 도시에선 코로나19가 확산됨에 따라 대중교통을 대체하는 수단으로 퍼스널 모빌리티(PM, 개인형 이동장치) 대표 격인 전동 킥보드 서비스를 새로 허용하는 모습도 나타나고 있다.

국내에서는 지난 1월 전동 킥보드 공유 서비스 '씽씽' 운영사 피유엠피가 9만9000원에 판매한 연간 구독권 '씽씽 프리패스'를 출시 일주일 만에 완판했다. 1회 최대 20분, 1일 누적 최대 60분 이내 이용할 수 있는 서비스로 코로나19와 상관없이 모빌리티 구독 서비스의 가능성을 보여준 사례로 해석된다.

세계 시장 조사 및 경영 컨설팅 전문 기업 글로벌 마켓 인사이트는 2019년 자동차 구독서비스 시장이 30억 달러를 넘어섰으며 2020년부터 2026년 연평균성장률(CAGR)이 40%를 넘을 것으로 예측했다. 이를 통해 앞으로 자동차 구독서비스는 MaaS의 한 축으로 성장할 잠재성이 크다고 진단했다.

구독판매협회(SUBTA)는 2019년 연차 보고서를 통해 구독경제 대상을 구독상자(서브스크립션 박스, Subscription Box), 멤버십, 생필품 정기배송 할인, 스트리밍 구독(Streaming Subscription), 디지털 구독(Digital Subscription), 서비스형 소프트웨어(SaaS, Software as a Service) 6가지 카테고리로 구분했다. 비록 코로나19가 확산시키고 있는 새 소비 패턴이라는 점이 아쉽기도 하지만 이젠 자동차도 새로운 구독경제 카테고리로 포함시켜야 할 시점이다.

SNS 기사보내기

관련기사

- [모빌리티NOW]광고공세로 효과본 '법제안22'....환경규제 여파 주목

- [모빌리티NOW] 미국 대선 속 숨은 이슈 '법제안 22'와 공유경제

- [모빌리티NOW] 코앞으로 다가온 AB5법 투표...사활 거는 운송 네트워크 회사

- [모빌리티NOW] 美 캘리포니아주서 자율주행 자동차 평가받으려면?

- [모빌리티NOW]재택경제가 로봇 배송시대 앞당긴다

- [모빌리티NOW]"자율주행이 일자리 늘린다"...트럭 둘러싼 공방

- [모빌리티NOW] 美 자율주행 트럭이 넘어야 할 산 ‘징벌적 배상’

- [모빌리티NOW] 여성과 모빌리티, "먼 듯 하면서도 가까운"

- [모빌리티NOW]'전동킥보드도 역차별 현실화?'...라임, 2.5세대 투입

- [모빌리티NOW]끝나지 않는 거품논쟁, 테슬라를 위한 변명

- [모빌리티핫이슈] 美 전기차 협회 탄생…서울‧세종 등 6곳 자율주행차 시범지구 선정

- 전동 킥보드 대여, 만 18세부터... 16~17세는 원동기 면허 있어야

- 현대차그룹, 전기차 전용 플랫폼 'E-GMP' 공개

- 쏘카, 신한은행·신한카드와 캐스팅 중고차 금융상품 협력

- [모빌리티NOW] 'CASE'는 잊어라...2021년 핵심 키워드 'Safe-SPACE' (上)

- [모빌리티NOW] 'CASE'는 잊어라...2021년 핵심 키워드 'Safe-SPACE' (下)

- [모빌리티NOW] 2021년 글로벌 자율주행 레이스 본격 시동

- [모빌리티NOW] CES2021 모빌리티 분야 5가지 관전 포인트

- [모빌리티NOW] 현대차와 애플의 협력, 전기차 시장 바꿀까

- 전기택시 활성화 언제쯤?...인프라 부족에 아직 가시밭길

- [모빌리티NOW]자율주행 최고점 받은 '웨이모'와 '크루즈'....진짜 실력은?

- [디지털피디아] 구독경제(Subscription Economy)

- [모빌리티NOW] 2025년을 향한 전기차 레이스와 일자리 브레이크