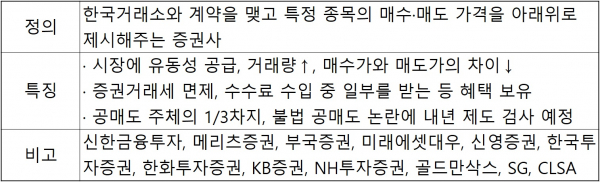

[디지털투데이 김현우 인턴기자] 시장조성자(Market Maker)는 한국거래소(KRX)와 계약을 맺은 증권사들이 특정 종목의 매수·매도 가격(호가)을 아래위로 제시해서 가격 변동성을 완화하기 위한 제도다. 시장에 자금(유동성)을 공급하고 개인투자자들의 원활한 거래를 돕는 역할을 한다.

시장조성자는 주식을 사려는 사람에게는 팔 물건을, 팔려는 사람에게는 살 물건을 내놓는 역할을 한다. 시장조성자 덕분에 거래가 많아지고, 매수가와 매도가 사이의 차이가 줄어드는 효과가 있다. 한국거래소로부터 시장조성자로 지정된 증권사는 증권거래세 면제 및 실적에 따라 해당 종목의 전체 수수료 수입 중 일부를 받는 등 혜택이 있으며, 거래소와 계약에서 정한 범위(4~8틱=호가 단위) 내로 항상 매도·매수 호가를 제출해야 한다.

2020년 현재 842개의 상장주식과 206개 파생상품에 대해 주식시장 회원사 중 12개사, 파생상품시장 회원사 중 18개사 등 국내외 총 22개 증권사가 시장조성자로 지정돼 있다. 주식시장 회원사로는 신한금융투자, 메리츠증권, 부국증권, 미래에셋대우, 신영증권, 한국투자증권, 한화투자증권, KB증권, NH투자증권 등 국내 증권사 9곳과 골드만삭스, 에스지(SG) 씨엘에스에이(CLSA) 등 외국계 증권사 3곳이 활동 중이다.

시장조성자 제도는 거래량이 부족한 종목의 거래 활성화를 위해 2016년 3월부터 시행됐다. 시장조성 대상 종목은 2017년 40개에서 현재 842개로 20배 넘게 늘었고 주식시장에서의 하루 평균 시장조성 거래 규모도 4억원에서 580억원으로 3년간 150배 가까이 증가했다.

시장조성자는 주식 선물 거래(장래에 미리 정한 가격으로 거래할 것을 현재 시점에서 약정하는 거래) 매수 호가를 제출해 해당 거래가 체결되면, 이를 헤지 거래(선물 거래의 일종으로 가격 변동을 피하기 위해 보유·보유 예정인 현물과 대응하는 선물을 동일한 수량만큼 보유하는 것)하기 위해 공매도 전략을 사용한다. 공매도는 주가가 내려갈 것으로 예상되는 주식을 증권사로부터 빌려서 판매한 후, 실제로 주가가 하락하면 이를 저렴한 가격에 다시 사들여 갚는 투자 방식이다. 국내 공매도 주체의 3분의1이 시장조성자일 만큼 시장조성자의 공매도는 활발하다.

2020년 3월 금융당국은 신종코로나바이러스 감염증(코로나19)이 유발한 무차별적인 공매도 사태 때문에 6개월간 공매도 금지조치를 시행했고, 이는 지금 2021년 3월까지로 연장됐다. 반면 시장조성자의 경우엔 시장에 유동성을 공급하기 위해 공매도가 필요하다는 명분하에 예외적으로 공매도를 허용해왔다.

하지만 시장조성자들이 특혜를 이용해 공매도로 사익을 챙긴다는 의혹이 일각에서 제기됐다. 실제로 한국거래소가 지난 2017년 1월부터 2020년 6월까지 시장조성자의 공매도 규제 준수 여부를 살펴본 결과, 현행법상 불법인 무차입 공매도나 업틱룰(Up-Tick Rule, 호가 제한 규정) 위반 의심 사례가 일부 적발됐다.

이에 따라 2020년 12월 21일 금융당국은 내년 초 시장조성자 제도를 포함해 한국거래소에 대한 포괄적 검사를 실시하기로 했다. 이는 2010년 이후 11년 만이다. 종합 검사가 실시될 경우 시장조성자 제도뿐만 아니라 기업의 상장과 퇴출, 시장감시, 매매 시스템 운영, 투자자 보호 등 주요 업무 전반에 대해 검사가 이뤄질 전망이다. 하지만 코로나19 사태 장기화로 대규모 인력 투입이 어려운 점, 내년 초로 예정된 금융감독원 정기 인사 등의 영향으로 검사 시기는 불투명해 보인다.