[디지털투데이 석대건 기자] 역시 월드컵은 월드컵이었다. 2018 러시아 월드컵은 개막하기 전까지만 해도 북미 정상회담, 지방선거 등 각종 이슈로 인해 역대 가장 무관심한 월드컵으로 꼽혔다. 하지만 휘슬과 함께 온 국민의 눈과 귀가 러시아로 쏠렸다.

닐슨코리아에 따르면, 지난 18일 열린 한국-스웨덴 경기의 공중파 3사 TV시청율은 총 40.6%, 한국-멕시코 경기는 34.4%를 기록했다. 이번 러시아 월드컵 중계가 네이버, 다음 등을 통해 실시간으로 전송되지 않는다는 점을 감안한다면 상당히 높은 수치다. 게다가 한국이 속한 F조의 16강 진출 국가가 27일 23시에 열리는 마지막 경기에서 결정되기 때문에 더욱 관심이 뜨거워질 것으로 보인다.

월드컵 열기를 한층 더 달아오르게 하는 요인은 하나 더 있다. 바로 VAR(비디오 보조 심판, Video Assistant Referees) 때문이다.

VAR는 주심이 명확히 잘못된 판정을 내렸을 때 이를 주심에게 알려주는 역할을 한다. VAR의 원칙은 '최소한의 간섭, 최대한의 효과(Minimum interference – Maximum benefit)’이기 때문에 지연시간을 최소화하면서 게임을 바꾸는 상황(game-changing situation)에만 비디오 판독이 이뤄진다. 그 구체적인 상황은 득점 여부, 페닐티킥 여부, 즉시 퇴장, 징계 조치 오류 등 네 가지다.

2016년 클럽 월드컵에서 공식적으로 도입된 VAR은 2017-18시즌부터 독일 분데스리가와 이탈리아 세리에A에서 쓰이고 있다. K리그 클래식에서도 VAR을 활용 중이다. 당초 예상보다 지연시간도 줄고, 오심 후 오류 수정이 가능하여 차츰 세계 축구계 전역에서 활용될 것으로 보인다.

2018 러시아 월드컵 VAR은 어떻게 작동할까?

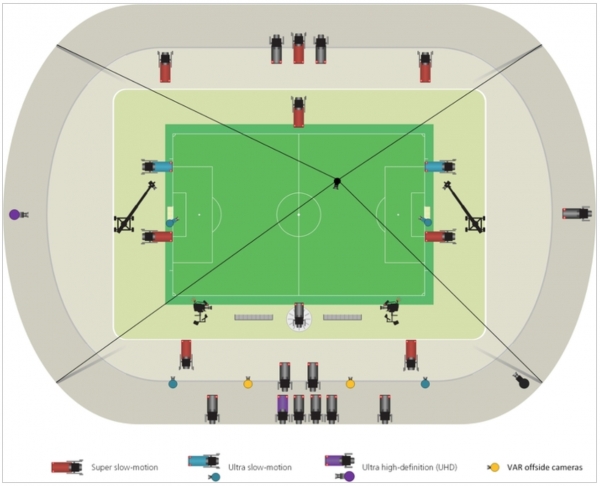

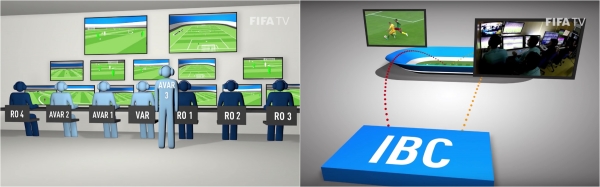

우선 경기장의 위치와 상관 없이 모든 VAR 판독은 모스크바의 IBC(International Broadcast Center)에 위치한 중앙 비디오 운영실(VOR)에서 이뤄진다. 이곳으로 12개의 경기장으로 영상이 모두 전송되는 것이다. 각 경기장 내부의 33대 카메라가 설치되어 있으며, 그중 8대는 슬로우 모션 카메라, 6대는 초 저속 모션 카메라다. 또 두 대의 오프사이드 전용 카메라가 있다.

경기장의 심판과 모스크바의 VAR은 양방향 소통으로 판정한다. 먼저 VAR이 보기에 명백하게 심판이 잘못된 판정을 했다고 여기는 경우, VAR은 심판에게 재검토를 요청한다. 심판이 특정한 판정을 내리기 모호한 경우에도 VAR 판독을 요청할 수 있다. 경기 중간에 심판이 헤드셋에 손을 대고 있는데, 그 행동이 VAR과 통신하는 중이라는 신호다. 이후, 공식적인 VAR 판독이 시작되면 심판은 손으로 스크린 화면의 윤곽을 그리게 된다. 그러면 선수들은 게임이 중단되었다는 것을 알 수 있다.

VAR은 누구?

VAR은 총 4명으로, 주심 1명, 부심 3명으로 구성된다. 이번 러시아 월드컵에서는 13명 중에서 번갈아 가며 VAR을 수행한다. 여기에 경기장 현장에서 심판과 소통을 돕는 서포터(RA, Review assistant)가 있다.

피파에 따르면, 경기장마다 수천 km 떨어져 있기 때문에 신속한 VAR 판독을 위해 광섬유 연결 시스템(sophisticated fibre-linked radio system)을 구축했다고 밝혔다. 물론 모든 판정에 대해 VAR의 재검토 요청과 판독 결과를 받아들일지 말지 여부는 주심이 결정한다.

기술이 발전한 만큼 사람도 발전할까?

사실 VAR의 활용 가능성은 심판에게 달려 있다고 과언이 아니다. 한국이 치른 두 경기가 대표적인 사례다.

18일 열린 한국-스웨덴 경기 중 김민우 선수는 페널티 박스 안에서 태클로 공을 걷어냈다. 심판은 경기를 속행했으며, 한국은 공격을 이어갔다. 하지만 이내 심판은 경기를 중단하더니, VAR을 판독 요청했다. 그 결과, 페널티킥이 선언되었다.

두 번째 경기인 한국-멕시코 경기에서도 비슷한 상황이 연출되었다. 기성용 선수는 드리블 중 볼을 빼앗겼고, 멕시코 공격진은 역습을 통해 골을 만들었다. 선수들은 기성용 선수가 반칙을 당했다고 주장했다. 하지만 이번 심판은 VAR을 요청하지 않았다.

포르투칼-모로코 경기에서도 논란을 살만한 상황이 나왔다. 모로코 공격 중 포르투갈 수비수인 페페의 손에 맞는 듯한 장면이 나왔다. 그러나 주심은 경기를 속행했다. 모로코 선수들이 핸들링 반칙을 주장했으나, VAR 판독은 없었다. 결국, 모로코는 0-1로 패배했다. 모든 상황이 ‘득점 여부’일 수 있고, 아닐 수 있다. 온전히 심판의 판단이다. 과연 그 상황은 경기 결과를 바꿀 만한 상황이 아니라고 할 수 있을까?

12년 전, 2006년 독일 월드컵에서 한국 축구대표팀은 스위스와의 경기에서 0-1로 패배하며 16강 진출에 실패했다. 승패를 결정지은 골은 오프사이드 논란에 휩싸였던 터라 더욱 아쉬운 상황이었다. 당시 대표님 주장이었던 박지성은 “심판 판정에 애매한 부분이 있었지만 오심도 경기의 일부분”이라고 말했다.

VAR을 통해 판정은 투명해지고 경기는 공정해졌다. 하지만 그 혜택도 공평하다고 할 수 있을까? 누구를 위한 VAR인지 묻는 질문은 누구를 위한 기술인지 묻는 것과 동일하다. VAR은 기술의 본질이 사람이라는 걸 보여주는 극명한 예시다.